Überblick über die Geschichte des Instituts

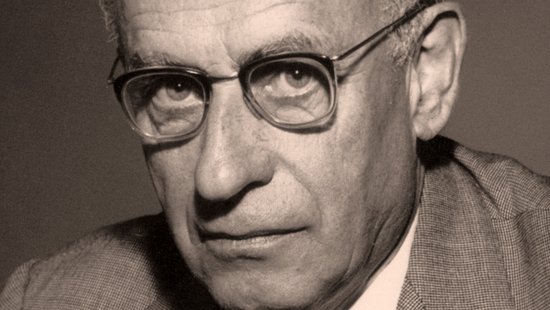

Bereits zu Beginn der 1990er Jahre wurde auf Initiative der damaligen Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales der Freien und Hansestadt Hamburg der Historiker Stefan Wulf mit der Aufarbeitung der Geschichte des Tropeninstituts nach dem ersten bis zum Ende des zweiten Weltkriegs betraut. 1994 legte Stefan Wulf die Studie „Das Hamburger Tropeninstitut 1919-1945: Auswärtige Kulturpolitik und Kolonialrevisionismus nach Versailles“, erschienen im Dietrich Reimer Verlag vor.

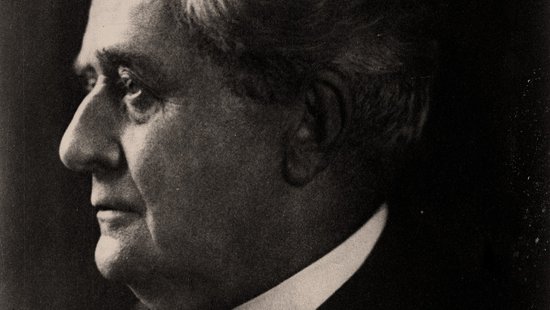

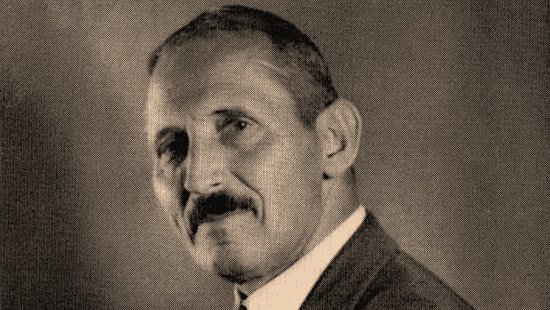

Im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte, insbesondere zu Hamburgs kolonialem Erbe, hat das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin die begonnene Erforschung seiner Geschichte fortgesetzt und die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg beauftragt, ein Gutachten zur Person des ersten Direktors Bernhard Nocht zu erstellen. Dieses Gutachten können Sie hier herunterladen:

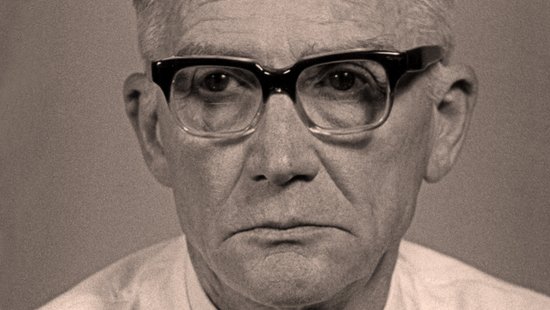

Bernhard Nocht als Namensgeber des Instituts für Tropenmedizin? Gutachten zur Haltung des Tropenmediziners zum Rassismus und zum Nationalsozialismus

von Thomas Großbölting. Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg.

Gleichzeitig hat die Forschungsstelle Hamburgs (post-)koloniales Erbe eine umfassende Biografie über Bernhard Nocht von Markus Hedrich veröffentlicht.

Diese und weitere Publikationen über das Institut finden Sie auf unserer Bibliotheksseite.

Das „Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten“ nahm am 1. Oktober 1900 seine Arbeit auf, mit 24 Mitarbeitenden. Heute beschäftigt das „Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin“ (BNITM) mehr als 400 Personen und ist damit Deutschlands größte Einrichtung für Forschung, Versorgung und Lehre auf dem Gebiet tropentypischer Erkrankungen und neu auftretender Infektionskrankheiten.

Ursprünge in der Kolonialzeit

Wie alle Tropeninstitute, die um 1900 gegründet wurden, hat auch das BNITM seine Wurzeln in der Kolonialzeit. Im Zuge der kolonialen Eroberung und Ausbeutung von Ländern und Gebieten im sogenannten Globalen Süden brachten Schiffsbesatzungen und Reisende vermehrt ungewöhnliche Infektionserkrankungen über den Hamburger Hafen nach Deutschand. Gründungszweck war daher die Erforschung und Kontrolle tropentypischer Krankheitserreger.

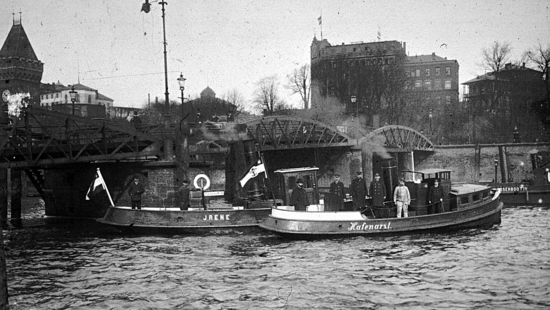

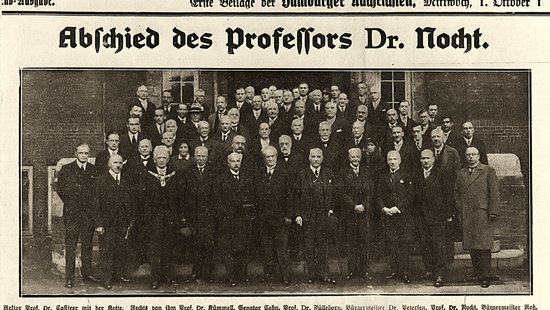

Die Cholera-Epidemie von 1892 in Hamburg gab den letzten Anstoß: Etwa 9.000 Menschen starben an der Seuche. Auch der wirtschaftliche Schaden war immens. Es wird vermutet, dass infizierte Ratten das Bakterium über den Hafen eingeschleppt hatten. Wegen des überkommenen Trinkwassersystems konnte es sich schnell ausbreiten. Die Stadt Hamburg war gezwungen, ihr Gesundheitssystem neu zu strukturieren und setzte Bernhard Nocht als Hafenarzt ein. Wenig später beschloss die Bürgerschaft die „Umgestaltung des Seemannskrankenhauses und die Verbindung desselben mit einem Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten“.

Geschichte des Instituts

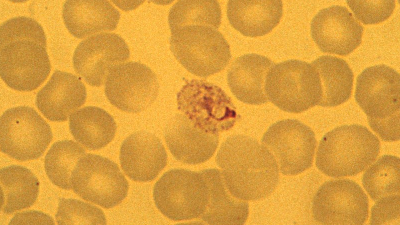

Der neue Hafenarzt erkannte den drängenden Bedarf nach Fortbildungsangeboten für Ärzte zum Umgang mit tropischen Erkrankungen. Nach dem Grundsatz „Forschen, Heilen, Lehren“ machte sich das Institut neben der Krankenversorgung auch die Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Schiffs- und Tropenmedizin zur Aufgabe. Nach den Erfahrungen aus der Choleraepidemie sollten ähnliche Ausbrüche künftig verhindert werden. Auch die Hamburger Kaufleute hatten ein wirtschaftliches Interesse an der Entwicklung der Tropenmedizin. Sie setzten neue Erkenntnisse über die Prävention der Malaria und anderer Erkrankungen auf ihren Schiffen um, damit die Mannschaften gesund und leistungsfähig blieben. Das Institut bot in den ersten Jahren zahlreiche Weiterbildungskurse für Ärzte an und zählte bis 1914 mehr als 800 Teilnehmer. Die Forschung konzentrierte sich auf Laboruntersuchungen exotischer Erreger und ihrer Überträgerinsekten. Zudem führte das Institut Studien an Reisenden und Seeleuten mit eingeschleppten Infektionen durch. Forschungsaufenthalte in den Tropen fanden nur sehr sporadisch statt.

Mit Kriegsbeginn 1914 wurde das Gebäude zum Reservelazarett umgewandelt, und die Forschungsarbeiten kamen weitgehend zum Erliegen. Während der Weltkriege war das Institut bestrebt, Zugang zu den Tropen in den deutschen Kolonialgebieten zu behalten bzw. wiederzuerlangen: In der Weimarer Republik hatten sich die wirtschaftlichen und weltpolitischen Bedingungen, auf denen die Existenz des Tropeninstituts beruhte, grundlegend verändert. Nach dem Friedensschluss von Versailles besaß das Deutsche Reich keine Kolonien mehr. Deutsche Wissenschaftler waren international isoliert. Dem Tropeninstitut fehlte die Daseinsberechtigung. Sein Fortbestand war ungewiss.

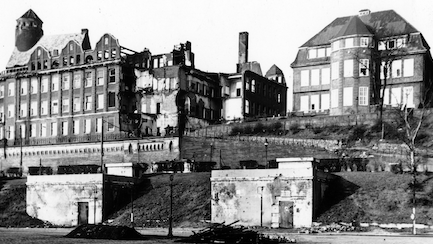

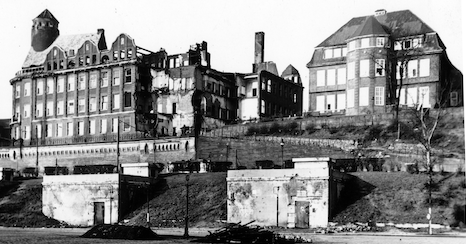

Im Nationalsozialismus wurden mehrere jüdische Mitarbeiter:innen von den Nazis gezwungen, das Institut zu verlassen. Belegt sind Medikamentenversuche an den Insassen der Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn und die Erprobung neuer Heilverfahren an fleckfieberkranken Gefangenen im Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg. In den Hamburger Bombennächten trug das Institutsgebäude schwere Schäden davon.

Kurz nach Kriegsende nahmen sich Bernhard Nocht und seine Ehefrau das Leben. In einem Abschiedsbrief an ihre Kinder schrieben sie, dass sie sich dem Wiederaufbau nicht gewachsen fühlten.

Wiederaufbau und Neuorientierung

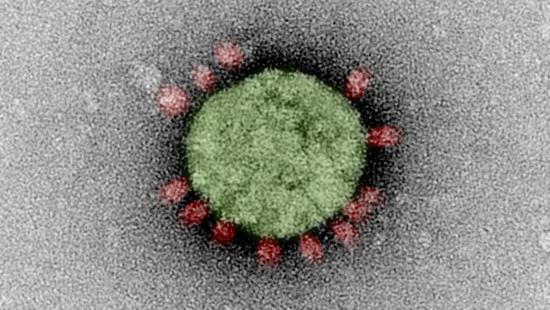

Mit der Befreiung durch die Alliierten 1945 begann eine Phase der Neuorientierung am Bernhard-Nocht-Institut. Die Institutsdirektoren pflegten internationale Kontakte und bemühten sich intensiv um erste Forschungskooperationen mit Südamerika, Asien und Afrika. 1968 gründete das Institut eine erste Forschungsstation im westafrikanischen Liberia und übernahm einige Jahre später die Leitung des klinischen Labors des Albert-Schweizer Hospitals in Lambaréné, Gabun. Mit der Gründung der Abteilung für Virologie in den 1950er Jahren erhielt das Institut eines der ersten Elektronenmikroskope Deutschlands und erwarb die entsprechende Expertise. So konnte es auch den Aufbau der Elektronenmikroskopie am Instituto Oswaldo Cruz in Rio de Janeiro maßgeblich unterstützten.

Allerdings stellte der Wissenschaftsrat nach einer externen Begutachtung 1986 fest, dass das BNI nicht die Erwartungen an eine moderne außeruniversitäre Forschungseinrichtung erfülle. Die Tropenmedizin hatte es versäumt, neue Disziplinen wie die Immunologie oder die Molekularbiologie für ihre Forschung zu nutzen.

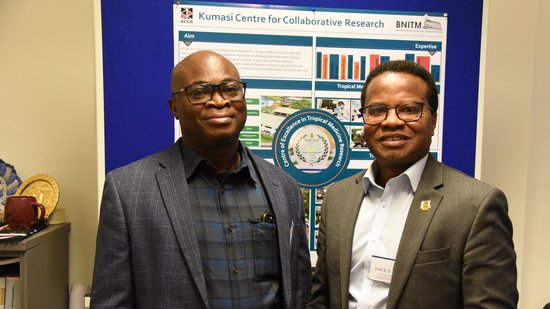

In den 1990er Jahren sollte sich dies ändern. Das Institut erhielt moderne Laboratorien, konnte junge internationale Wissenschaftler:innen für sich gewinnen und entwickelte zeitgemäße Forschungskonzepte. Auch gelang es, Forschungskooperationen mit verschiedenen Ländern zu schließen. So wurde bspw. 1998 das „Kumasi Centre for Collaborative Research in Tropical Medicine“ (KCCR) in Ghana eröffnet. Es wird partnerschaftlich von BNITM, der Universität Kumasi und dem Gesundheitsministerium der Republik Ghana betrieben. Diese Projekte tragen direkt zum Aufbau von Forschungsinfrastrukturen in Afrika bei.

Research for Global Health

Heute zählt das BNITM zu den weltweit führenden Einrichtungen auf dem Gebiet tropentypischer und neu auftretender Infektionen. Das Institut betreibt state of the art Laborforschung und nutzt modernste Methoden der Immunologie, Molekular- und Zellbiologie. Als Gründungsmitglied des Zentrums für strukturelle Systembiologie (CSSB) unterhält das BNITM Labore auf dem DESY-Campus in Hamburg Bahrenfeld. Dort haben die Wissenschaftler:innen Zugang zu einzigarten Bildgebungsverfahren. Mit deren Hilfe erzielen sie teils bahnbrechende Forschungsergebnisse in der Virologie und Parasitologie. Neben der Forschung im Labor führt das BNITM umfangreiche Forschungsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika durch. In Kooperation mit den Partnerländern forscht das BNITM unter anderem zur Epidemiologie, Therapie und Kontrolle hämorrhagischer Fieber, vernachlässigter Tropenkrankheiten (NTDs) und der Malaria.