Lassafieber viel häufiger als gedacht

Neue Erkenntnisse zur Verbreitung, Immunität und Prävention des Lassafiebers

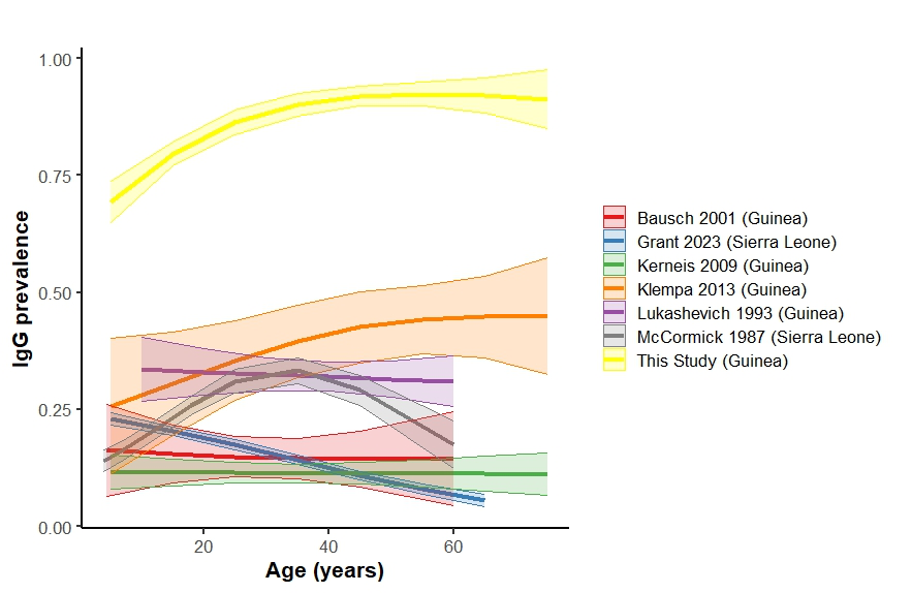

Ein Großteil der Bevölkerung im ländlichen Guinea ist dem Lassa-Virus bereits im frühen Kindesalter ausgesetzt. In sechs Dörfern der Region Faranah wiesen über 80 Prozent von Studienteilnehmenden IgG-Antikörper gegen das Virus auf – ein deutlich höherer Wert als in früheren Untersuchungen in Westafrika. Dies hat eine Studie, geleitet von Forschenden des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin (BNITM), ergeben. Die im Fachjournal The Journal of Infectious Diseases veröffentlichten Studienergebnisse stellen zentrale Annahmen über die Häufigkeit, Schwere und Kontrolle von Lassafieber infrage.

Das Lassafieber ist eine durch das Lassa-Virus verursachte zoonotische Krankheit, das heißt Tiere übertragen das Virus auf den Menschen. Sie ist in Westafrika weit verbreitet. Hauptüberträger sind Nagetiere, insbesondere die Vielzitzenmaus Mastomys natalensis, die oft in menschlichen Behausungen lebt. Das wahre Ausmaß der hämorrhagischen Fiebererkrankung ist durch mangelhafte Diagnostik und Untererfassung kaum abzuschätzen.

Lassafieber als Teil des Alltags?

Für die Studie untersuchte das Forschungsteam über 1.300 Blutproben von Bewohner:innen aus sechs entlegenen Dörfern, in denen viele Lassa-Virus-positive Nagetiere vorkommen. Mehr als die Hälfte der untersuchten Kinder unter fünf Jahren wiesen bereits IgG-Antikörper gegen das Lassa-Virus auf, die auf eine durchgemachte Infektion hinweisen.

„Wir haben festgestellt, dass viele Menschen die Viruserkrankung bereits als Kinder unbemerkt durchgemacht haben. Die Infektion scheint dort zum Alltag zu gehören“, sagt Dr. Elisabeth Fichet-Calvet vom BNITM, die die Studie koordinierte.

Unabhängig vom Alter waren über 80 Prozent der Studienteilnehmenden im Laufe ihres Lebens in Kontakt mit dem Lassa-Virus gekommen. Dies ist die am höchsten jemals gemessene Rate in einer gesunden Bevölkerung in Westafrika. Frühere Studien berichteten Werte zwischen 5–50 Prozent Die Forschenden modellierten außerdem basierend auf der Abbaurate der Antikörper, dass die gegen das Lassa-Virus gerichteten IgG-Antikörper im Durchschnitt 58 Jahre im Blut nachweisbar bleiben, was auf eine mögliche lebenslange Immunität hinweist.

Die IgM-Antikörper-Werte, die auf kürzlich erfolgte Infektionen mit dem Lassa-Virus hinweisen, blieben in allen Altersgruppen konstant bei etwa 1,8 Prozent. Dies lässt auf eine kontinuierliche Lassa-Viruszirkulation und -übertragung in der Bevölkerung schließen. In der Region wurden allerdings kaum akute Lassafieber-Fälle gemeldet. Dies deutet darauf hin, dass viele Infektionen mild oder asymptomatisch verlaufen oder häufig mit anderen Erkrankungen wie Malaria verwechselt werden.

„Unsere Ergebnisse belegen, dass Lassafieber in manchen Regionen deutlich häufiger auftritt, als bisher angenommen. Viele Infektionen verlaufen jedoch offenbar unbemerkt“, erklärt Fichet-Calvet, Leiterin der Arbeitsgruppe Zoonosen-Kontrolle.

Die Forschenden nutzten mathematische Methoden, um zu errechnen, wie man die Übertragungsrate des Lassa-Virus aus dem Tierreservoir auf den Menschen effektiv reduzieren könnte. Das Ergebnis: Damit nur halb so viele Menschen infiziert werden, müsste die Übertragung des Virus von Tieren auf Menschen zehnmal seltener passieren – das ist in der Praxis kaum machbar.

Neue Perspektiven für Epidemiologie und Prävention

Die Studie liefert nicht nur ein realistisches Bild der Lassa-Virus-Verbreitung in ländlichen Gebieten, sondern zeigt auch, dass viele epidemiologische Modelle das Virus stark unterschätzen. Frühere Studien gingen von 200.000 bis 300.000 Infektionen pro Jahr in Westafrika aus. In Übereinstimmung mit aktuellen modellbasierten Studien liegt die Schätzung dieser Studie bei über 900.000 pro Jahr – möglicherweise sogar bei über einer Million.

Kinder sind früh dem Lassa-Virus ausgesetzt. Dadurch entwickeln sie häufig eine schützende Immunantwort, was darauf hindeutet, dass Reinfektionen im Erwachsenenalter seltener schwer verlaufen könnten.

„Somit könnte eine Impfung von Kindern gegen das Lassa-Virus ein effektiverer Ansatz sein als ausschließlich auf Nagerbekämpfung oder Verhaltensänderungen zu setzen“, meint Fichet-Calvet. „Letztere sind ökologisch, kulturell und logistisch schwer durchzusetzen – insbesondere in ländlichen Regionen mit engem Mensch-Tier-Kontakt.“

Forschende des BNITM führten die Studie in enger Kooperation mit Partnerinstitutionen in Guinea, Deutschland, Belgien und und den USA durch. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und das europäische Forschungsprogramm Horizon Europe unterstützten die Studie finanziell.

Originalpublikation:

Ansprechperson

Ph.D. Elisabeth Fichet-Calvet

Telefon : +49 40 285380-942

E-Mail : fichet-calvet@bnitm.de

Dr. Anna Hein

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon : +49 40 285380-269

E-Mail : presse@bnitm.de

Weiterführende Informationen